Das Museum bei der Kaiserpfalz Ingelheim beschreibt:

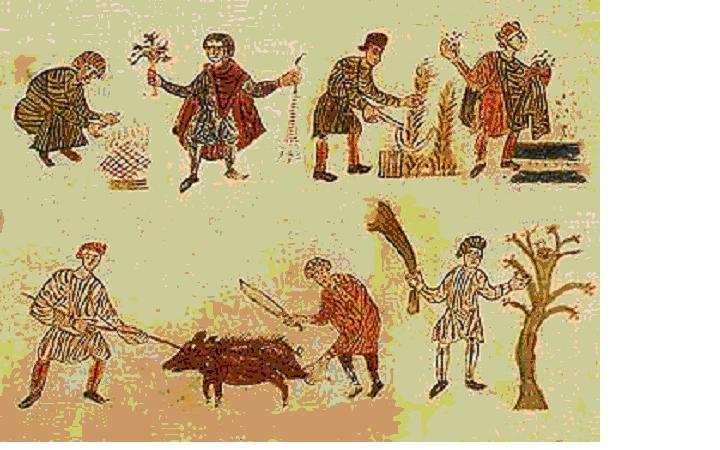

Das Capitulare de villis, die Verordnung über Land- und Krongüter Karls des Großen, gilt als das älteste schriftliche Dokument frühmittelalterlicher Gartenkultur. In einer Serie will die AZ, flankierend zur Sonderausstellung, Karls Garten etwas genauer vorstellen.

Das letzte der insgesamt 70 Kapitel des Capitulare de villis enthält eine Aufstellung von 89 Pflanzen, die in den Gärten kultiviert werden sollten. es handelt sich um eine Vielzahl von Heilkräutern, aber auch Gemüsesorten und Obstbäume werden aufgeführt. Bei der Auswahl der Pflanzen lag antike oder spätantike Fachliteratur zugrunde. Manche der angeordneten, mediterranen Gewächse konnten damals wegen der klimatischen Bedingungen in unseren Breiten gar nicht angebaut werden. Dennoch wurde mit der Pflanzenliste des Capitulare de villis angeregt, wieder Gärten anzulegen, in denen Kräuter, Gemüse und Bäume kultiviert wurden. Diese Vielfalt ist in den mitteleuropäischen Bauerngärten bis heute zu finden. Was das Klima anbelangt, war es zu Zeiten Karls des Großen schon etwas kälter. Nach einer relativ warmen Periode um 750 folgte nachweislich von etwa 790 bis 870 eine Phase deutlich kühleren Klimas. Erst Ende des 9. Jahrhunderts begann die Erwärmung, die etwa um 1000 zum mittelalterlichen Klimaoptimum führte. Anhand alter Quellen lassen sich für den Zeitraum von 793 bis 880 neun Jahre mit extremer Winterkälte, 13 Jahre mit Überschwemmungen und 13 Hungerjahre belegen.

Doch was bedeutet eigentlich das Wort Garten? Garten, ein „umzäunter Ort“, bezeichnet ein – ursprünglich mit Flechtzäunen oder einer Mauer – umfriedetes Gelände. es ist ein Garten, der seit Menschengedenken als Inbegriff des idealen Aufenthaltsortes gilt: der Garten Eden, das Paradies. Paradies-Schilderungen finden sich in der Bibel, etwa in der Genesis, 1. Buch Mose, im Gilgamesch-Epos (Mesopotamien, 12. Jahrhundert v. Christus, und im Koran.

Quelle: Museum bei der Kaiserpfalz Ingelheim

BIOZAC – BIOlogisches Zentrum AAChen

Die Kapitel des Capitulare de villis

Wie aktuell das Capitulare de villis (CV) ist, geht aus der folgenden Übersicht hervor. Hier ist der Versuch unternommen, den Inhalt der einzelnen Kapitel durch heute übliche Begriffe und Sachverhalte zu charakterisieren. Des Weiteren sind für die Abschnitte alle Kulturpflanzen (außer der Liste des 70. Kapitels) und Haustiere aufgeführt, die im CV Erwähnung finden. Hierdurch entsteht ein anschauliches Bild der frühmittelalterlichen Wirtschaftsweise.

Wegen des besonderen botanischen Interesses und, weil es den eigentlichen Beweggrund für den Bau des Karlsgartens darstellt, ist das Kapitel 70 des CV (die eigentliche Pflanzenliste mit den 73 Kräutern, Stauden, Obst- und Fruchtgehölzen) am Schluss im lateinischen Originaltext wiedergegeben.

Capitulare de villis vel curtis imperii Caroli Magni

Kapitel 1 (Nutznießung)

Erträge der Hofgüter dienen uneingeschränkt dem eigenen Bedarf.

Kapitel 2 (Sorge für Untertanen)

Auskömmliche Versorgung der Untertanen (familia nostra) auf den Hofgütern.

Kapitel 3 (Bestechung)

Verwalter sollen Gutsleute nicht zu eigenen Arbeiten (Feldfrohn, Holzhacken oder andere Arbeiten) verpflichten und von ihnen keine Geschenke annehmen:

Pferd (caballum), Ochse (bovem), Kuh (vaccam), Läuferschwein (porcum), Hammel (berbicem), Ferkel (porcellum), Lamm (agnellum), irgendeinen Gegenstand (aliam causam),

ausgenommen: buticulas (kleine Gaben von Wein), ortum (Gemüse), poma (Obst), pullos (junge Hühner) ova (Eier).

Kapitel 4 (Schadensersatz)

Gutsuntertanen werden bei Beschädigung des Eigentums (Diebstahl, Nachlässigkeit) zu vollem Schadensersatz herangezogen und körperlich gezüchtigt. Andere Dienstleute und Freie werden von den zuständigen Gerichten zu Schadensersatz herangezogen.

Kapitel 5 (Aufsicht und Delegation)

Im Auftrag vergebene Arbeiten (seminare Säen, arare Pflügen, messes colligere Korn- und fenum secare aut vindeminare Traubenernte) soll der Verwalter beaufsichtigen oder bei Verhinderung einen Vertrauten zur Aufsicht bestellen.

Kapitel 6 (Zehnt)

Ungeschmälerte Entrichtung des Zehnten aller Erträge an die Kirchen des Untertanenverbandes (familia) und der eigenen Hofkirche (capella).

Kapitel 7 (Überstunden)

Ausübung des Palastdienstes im angesagten Umfang und für den Fall höherer Anforderungen durch Ausdehnung der Dienstzeit unter Heranziehung der Nacht.

Kapitel 8 (Weinernte)

Annahme der Traubenernte der Weinberge des Sprengels durch den Amtmann und sorgfältige Aufbereitung des Lesegutes. Ankauf von Wein zur Versorgung von Hofgütern ohne eigene Weinberge. Meldung von Übermengen. Annahme des Zinses der Weinbauern in den eigenen Kellereien.

Kapitel 9 (Maße)

Jeder Amtmann besitze folgende Maße: Modius (Scheffel = 8,74 Liter); Sixtula (= 4;4 Liter); Setarius [0,55 Liter = 1/16 Congius (Kanne) zu 8,8 Liter]; Corbus ???

Kapitel 10 (Dienstverpflichtungen)

Leistung von Spanndienst und Abgabe von Ferkel (sogales) der Hufenbesitzer (maiores Vorarbeiter; forestarii Förster; polldrarii Pferdewächter; cellerarii Kellermeister; decanii Vögte; telonarii Zöllner; ceteri ministeriales sonstige Unterbeamte). Befreiung von Handdiensten bei guter Leistung. Unterbeamten mit Amtslehen können sich bei Hand- und sonstigen Diensten vertreten lassen.

Kapitel 11 (Verfügungsgewalt)

Keine Verfügung der Amtmänner über Untertanen. Amtmänner haben kein Recht auf Verpflegung durch Untertanen der Hofgüter und Waldhufen oder Fütterung seiner Hunde (canes).

Kapitel 12 (Geiseln)

Keine Verpflegung von Geiseln auf Hofgütern.

Kapitel 13 (Pferdezucht)

Hengste (equos = waraniones) sollen aufs Land geschickt werden und ihre Arbeit als Beschäler tun. Rechtzeitige Meldung über eingegangene oder fehlende Hengste vor der Zeit der Stutenbelegung.

Kapitel 14 (Pferdezucht)

Sorgfältige Pflege der Mutterstuten (iumenta). Rechtzeitige Absonderung von Hengst- (poledros) und Stutenfohlen (putrellas).

Kapitel 15 (Pferdezucht)

Abführen der Hengstfohlen an die Pfalz bis zum Martinstag (11.Nov.)

Kapitel 16 (Befehlsbefugnisse und -verweigerung)

Ausführung königl. Befehle oder Anweisungen der Hofbeamten durch Amtmänner. Bei Unterlassung Verantwortung in nüchternem Zustand. Bei Befehlsverweigerung in Abwesenheit des Amtmannes (wg. Kriegsdienst, öffentl. Angelegenheiten, Dienst als Königsbote) kommt Gesinde zu Fuß und nüchtern zur Pfalz und erhält dort die Bestrafung.

Kapitel 17 (Imkerei)

Ordentliche Besorgung der Bienenzucht (apes) auf jedem Hofgut.

Kapitel 18 (Mehlmühlen)

Haltung von Hühnern (pullos) und Gänsen (aucas) in hohem Besatz an Mehlmühlen (farinarii).

Kapitel 19 (Besatzregelung für Kleinvieh)

Scheunen großer Hofgüter (scuras nostras in villis capitaneis) 100 Hühner, 30 Gänse; Hufenbauer (mansioniles) mindestens 50 Hühner und 12 Gänse.

Kapitel 20 (Besatzkontrolle)

Amtmänner müssen für genügend Eier und ausreichenden Hühnerbesatz Sorge tragen.

Kapitel 21 (Fischweiher)

Pflege der vorhandenen und Anlage neuer Weiher (vivarios).

Kapitel 22 (Rebkultur)

Zucht von 3 bis 4 Büglingen (coronas de racemis) pro Rebstock.

Kapitel 23 (Besatzregelung für Großvieh auf den Hofgütern)

Haltung gleichbleibender Bestände an Kühen (vaccaritias), Schweinen (porcaritias), Schafen (berbicaritias), Geisen (capraritias) und Böcken (hircaritias). Sie alle dürfen nirgends fehlen. Zusätzliche Haltung von Kühen (vaccas) und Arbeitstieren (carrucas) für Hand- und Spanndienste. Zur Zeit des Palastdienstes zusätzliches Vieh zur Fütterung der Hunde: verschnittene Stiere (boves cloppos), Kühe, Pferde (caballos), oder anderes Vieh (alia pecora).

Kapitel 24 (Qualität und Quantität der Verpflegung)

Sorgfältige Verwahrung und Zubereitung der für den Palastdienst zu liefernden Speisen, Bevorratung dieser für die Dauer des Aufenthaltes in doppelten Portionen.

Kapitel 25 (Meldefrist der Waldweide)

Bis 1. September melden, ob Waldweide für die Schweinemast (de pastione) zu erwarten ist oder nicht.

Kapitel 26 (Gebietsgröße zur Aufsicht)

Gebiet nicht größer als was ein Aufseher an einem Tag umwandern kann.

Kapitel 27 (Gebäudeschutz, Versorgung der Königsboten)

Zum Schutz der Gebäude darf das Herdfeuer nie erlöschen und sind nächtliche Wachen zu bestellen. Königsboten oder Gesandschaften dürfen auf Hofgütern nicht beherbergt werden. Deren Verpflegung und Ausrüstung (de parveridis = mit Reisepferden) ist Aufgabe der Gaugrafen (comes).

Kapitel 28 (Zahlfrist für Bargeldeinkünfte)

Amtmänner sollen alljährlich in der Fastenzeit bis Palmsonntag nach Festsetzung das Bargeld aus allen Einkünften an den königl. Hof abführen.

Kapitel 29 (Vermittlung in Streitfällen)

Amtmänner sollen Streitigkeiten unter den eigenen Leuten durch Vermittlung schlichten. Rechtsansprüche außerhalb des Amtssprengels sollen nachdrücklich vom Vorgesetzten vertreten werden. Wird kein Recht erlangt, ist dies persönlich oder durch Boten dem König zu melden.

Kapitel 30 (Proviant und Ausrüstung)

Bereitstellung (Aussonderung) der Waren zur Hofhaltung und gemäß Vorgabe der Ausrüstung für Kriegskarren aus Werkstätten und von den Viehwärtern (pastores)

Kapitel 31 (Deputat und Bedarf für Tuchmachereien)

Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung der Güter für Deputalisten (Handwerker ohne Grundbesitz, die vom Deputat leben) und Tuchmachereien (genicia). Rechenschaftsbericht über Herkunft und Verbleib.

Kapitel 32 (Saatgut)

Sorge der Amtmänner für gutes und bestes Saatgut (semens) durch Ankauf oder auf anderem Weg.

Kapitel 33 (Vorratshaltung und Verkauf)

Nach Bereitstellung aller Güter und erfolgter Aussaat Bevorratung des Restes oder Verkauf nach Weisung.

Kapitel 34 (Hygienevorschrift)

Strengste Sauberkeit bei Zubereitungen von Hand für:

Speck (lardum), Rauchfleisch (siccamen), Würste (sulcia), frisches Salzfleisch (niusaltus), Wein (vinum), Essig (acetum), moratum (roter Beerenwein), Branntwein (vinum coctum), Most (garum), Senf (sinape), Käse (formaticum), Butter (butirum), Malz (bracios), Bier (cervisas), Meth (medum), Honig (mel), Wachs (ceram), Mehl (farinam).

Kapitel 35 (Mast)

Fettgewinnung durch fette Hammel (de bericibus crassis) und Schweine (de porcis). Mast von mindestens zwei Ochsen (boves saginatos) zur Fettgewinnung oder Abgabe an Hof.

Kapitel 36 (Waldwirtschaft)

Aufsicht über Forsten. Rodung zur Gewinnung guter Böden. Regulierte Ausholzung in Waldgebieten. Hege des Wildbestandes. Abrichtung von Falken (acceptores) und Sperbern (spervarios) zur Jagd. Erhebung der Waldzinsen. Amtmänner, Unterbeamte und Untergebene sollen bei Ianspruchnahme der Schweinemast den Waldzins als erste entrichten und allen Übrigen zur Zahlung des Zehnt ein gutes Beispiel geben.

Kapitel 37 (Acker- und Weidewirtschaft)

Bestellung der Feldsaaten (campos et culturas nostras) und zur rechten Zeit Überwachung der Weiden (prata).

Kapitel 38 (Geflügelmast)

Haltung von fetten Gänsen und Hühnern (aucas pastas et pullos pastos) in ausreichender Menge für Hofhaltung, Palastdienst und zur Abgabe.

Kapitel 39 (Hühnerzins)

Eintreiben der Zinshühner und Zinseier von Bediensteten und Hufenbauern und Verkauf, was über Bedarf geht.

Kapitel 40 (Ziergeflügel)

Zum Schmuck der Hofgüter halte jeder Amtmann: Pfauen (pavones), Fasane (fasianos), Enten (enecas), Tauben (columbas), Rebhühner (perdices), Turteltauben (turtures).

Kapitel 41 (Instandhaltung)

Instandhaltung von Gebäuden, Einzäunungen und zweckmäßige Einrichtung der Ställe (stabulae), Schlachtküchen (coquinae), Bäckereien (pistrina) und Mostkeller (torcularia).

Kapitel 42 (Magazine)

Inventar der Lagerräume: Bettdecken (lectariam), Matrazen (culcitas), Federkissen (plumatias), Betttücher (batlinias), Tischtücher (drappos ad discum), Bankkissen (bancales), eherne (aereas), bleierne (plumbeas), eiserne (ferreas) und hölzerne (ligneas) Gefäße (vasa), Feuerböcke (andelos), Ketten (catenas), Kesselhaken (caramaculos), (?dolaturas) Beile (secures), kelförmige (cuniadas), Bohrer (terebros), Tretbohrer (taradros), Hobel (scalpros) und alles Handwerkzeug (omnia utensilia) auf Vorrat, damit es bei Gebrauch nicht gesucht, erfragt oder angefertigt werden muss. Instandhaltung und Verwahrung der eisernen Kriegsgeräte (ferramentas), die nach Gebrauch dort wieder eingelagert werden.

Kapitel 43 (Tuchmacherei, Spinnhäuser)

Beschaffung des nötigen Bedarfs für die Tuchmachereien: Flachs (linum), Wolle (lanam), Waid (waisdo), Scharlach (vermiculo), Krapp (warentiam), Wollkämme (pectinos laninas), Kratzdisteln (cardones), Seife (saponem), Fett (unctum), Weberschiffchen (vasculas) sonstige Kleinigkeiten (reliquia minuta).

Kapitel 44 (Fasten- und andere Speisen)

Jährlich sollen zwei Drittel der Fastenspeisen: Hülsenfrüchte (leguminibus), Fisch (de piscato), Käse (de formatico) und darüberhinaus: Butter (butirum), Honig (mel), Senf (sinape), Essig (acetum), Kolbenhirse (milium), Fenchelhirse (panicium), trockenes Küchengewürz (herbulas siccas), frische Kochpflanzen (herbulas virides), Radieschen (radices), Frühkohl (napos insuper), Wachs (ceram), Seife (saponem) und andere Kleinigkeiten (cetera minutia) an den Hof geschickt werden. Das letzte verbleibende Drittel muss in einer Aufstellung dem Hof schriftlich mitgeteilt werden.

Kapitel 45 (Ausbildung von Handwerkern)

Jeder Amtmann ziehe in seinem Sprengel geschickte Handwerker (fabros) heran:

Grobschmiede (ferrarios), Gold- (aurifices) und Silberarbeiter (argentarios), Schuster (sutores), Drechsler (tornatores), Stellmacher (carpentarios), Schildmacher (scutarios), Fischer (piscatores), Vogelsteller (aucipites), Seifensieder (saponarios), Brauer (siceratores), überhaupt Leute, die Bier (cerevisam), Apfel- (pomatium) und Birnenwein (piratium)und andere feine Getränke (aliud quodcunque liquamen ad bibendum aptum) zu bereiten verstehen. Feinbäcker (pistores), Netzstricker (retiatores) für Jagd (ad venandum), Fisch- (ad piscandum) und Vogelfang (ad aves capiendum) und andere, deren Aufzählung zu umständlich wäre.

Kapitel 46 (Tiergehege)

Tiergehege (brogilos= Brühle) instandhalten und ausbessern auch bei kleinen Schäden ebenso wie die Gebäude.

Kapitel 47 (Leibeigene)

Leibjäger, Falkner und sonstige Hofbedienstete werden auf bereitwilliges Entgegenkommen bei königlichen oder Befehlen des Haushofmeisters oder des Mundschenks verpflichtet.

Kapitel 48 (Mostkeller und Weinbereitung)

Zweckmäßige Einrichtung der Mostkeller; und dass sich keiner unterstehe, unsere Traubenernte (vindemia) mit Füßen auszustampfen, sondern dass alles reinlich und ehrbar geschehe.

Kapitel 49 (Tuchmacherei, Spinnhäuser)

Tuchmachereien (genitia) in Ordnung halten: Gebäude, heizbare Gelasse, Schränke, Bretterverschläge, Zäune und feste Türen für den ungestörten Fortgang des Betriebs.

Kapitel 50 (Führung des Hofgestüts)

Entscheidung der Amtmänner über Anzahl der Hengsfohlen und Pferdeknechte. Freie und Hufenbauer finanzieren ihren Unterhalt selbst, übrige Pferdeknechte werden als Deputalisten vom Hofgut versorgt.

Kapitel 51 (Schutz des Saatgutes)

Amtmann ist verpflichtet, Saatgut vor Diebstahl und sonstigem Frevel zu schützen.

Kapitel 52 (Rechtssicherheit)

Amtmänner sorgen dafür, dass Gutsleuten, Hufenbauern und anderen Personen verschiedenen Standes das ihnen zustehende Recht zukommt.

Kapitel 53 (Verbrechensvorbeugung)

Amtmänner sorgen dafür, dass in ihrem Sprengel unter unseren Leuten Diebe und gottlose Personen nicht aufkommen.

Kapitel 54 (Fleiß)

Jeder Amtmann sorge dafür, dass jeder fleißig für das Hauswesen (familia nostra) arbeite und nicht auf Märkten herumlungere.

Kapitel 55 (Doppelte Buchführung)

Amtmänner legen schriftlich nieder, was sie für die königl. Hofhaltung und den Palastdienst lieferten; in einem zweiten Buch, was zur Bewirtschaftung des Hofgutes Verwendung fand und berichten über den Verbleib des Restes

Kapitel 56 (Gerichtstage)

Häufiges Abhalten von Gerichtstagen und Erledigung der Rechtsfälle. Sorge für ordentliches Leben der Untergebenen.

Kapitel 57 (Dienstaufsichtsbeschwerde)

Klagen über Vorgesetzte sollen unbehindert an den König herangetragen werden. Der Amtmann nimmt zur Klage der Untergebenen Stellung. Der Hof prüft so die Berechtigung der Klage.

Kapitel 58 (Aufzucht und Pflege junger Hunde)

Wenn den Amtmännern junge Hunde (catelli) zur Aufzucht übergeben werden, haben sie diese aus eigenen Mitteln zu füttern oder können sie unter der Voraussetzung, dass sie gut gefüttert werden, ihren Unterbeamten zur Pflege übergeben. Wenn König oder Königin anordnen, können die Hunde auch auf Kosten des Hofgutes verpflegt werden. Hierzu stellt dann der Amtmann jemanden ab, der diese Aufgabe wahrnimmt und dem er das benötigte Futter zuweist.

Kapitel 59 (Abgabe von Wachs und Seife)

Für die Dauer des Palastdienstes Abgabe von 3 Pfund Wachs und 8 Setarien Seife täglich. Zusätzliche Abgabe von je 6 Pfund Wachs zum Andreastag (30. Nov. ) und zu Mittfasten ans Hoflager, egal wo es sich gerade befindet.

Kapitel 60 (Mittelstandsförderung)

Als Unterbeamten sollen keine Personen des höheren Standes, sondern solche aus dem Mittelstand, die treu und ergeben sind, angestellt werden.

Kapitel 61 (Bierversorgung)

Amtmänner senden zum Palastdienst Malz (bracios) und kundige Braumeister zur Bereitung guten Bieres (cervisam bonam).

Kapitel 62 (Jährlicher Rechenschaftsbericht)

Amtmänner verfassen jährlich einen Rechenschaftsbericht über alle Erträge:

Ertrag unseres Hofacker, den Knechte mit Ochsen( bubulci nostri) bestellen,

Ertrag der Hufenbauern (mansis), die zur Pflugarbeit verpflichtet sind,

Einkünfte durch Ferkel (sogalibus), Zins (censis), Friedensgelder (quid de fide facta vel freda), Entschädigungen aus widerrechtlicher Jagd (de feraminibus in forestis nostris sine nostro permisso captis), diverse Abgaben aus Mehlmühlen (de molinis), aus Forsten (de forestibus) aus Kulturland (de campis), aus Brücken und Schiffszöllen (de pontibus vel navibus), von Freien und Verbänden (de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostris deserviunt) für Pacht unserer Besitzungen, an Marktgebühren (de mercatis), von den Weingütern (de vineis), Weinkäufern??? (qui vinum solvunt), von Heu (de feno), Werkholz (de lignariis), Fackelholz (de faculis), Schindeln (de axilis), anderem Nutzholz (aliud materiamen), von Ödländereien (de proterariis), von Hülsenfrüchten (de leguminibus), Kolben- (de milio), Fenchelhirse (de pangio), Wolle (de lana), Flachs (lino), Hanf (canava), Obst (de frugibus arborum), Wal- und Haselnüssen (de nucibus maioribus vel minoribus), Spalierobst verschiedener Art (insitis ex diversis arboribus), Gärten (de hortis), Kohlfeldern (de napibus), Fischteichen (de wiwariis), Häuten (de coriis), Fellen (de pellibus), Hörnern (de cornibus), Honig und Wachs (de melle et cera), Fett (de uncto), Schmierseife und feiner Seife (siu vel sapone), rotem Beerenwein (de morato), Branntwein (vino cocto), Meth (medo), Essig (aceto), Bier (de cervisa), neuem und altem Wein (de vino novo et vetere), heutiger und vorjähriger Kornernte( de annona nova et vetere) an Hühnern und Eiern (de pullis et ovis), Enten und Gänsen??? (anseribus id est aucas),

von Fischern (de piscatoribus), Schmieden (de fabris), Schildmachern (de scutariis), Schuhmachern (sutoribus), Korbflechtern, Werkschreinern ??? (de huticis et cofinis id est sciriniis), Drechslern und Sattlern (de tornatoribus vel sellariis), aus Eisenhütten und Gruben, Eisen- und anderen Bergwerken (de farrariis et scrobis, id est fossis ferrariciis vel aliis fossis), aus Bleischmelzen (de plumbariciis), von Abgabenpflichtigen (de tributariis),

an Hengst- und Stutenfohlen (de poledris et putrellis),

alles einzeln aufgeführt, in Gruppen verzeichnet bis Weihnachten einzureichen, um zu wissen über was und wieviele Erträge der Hof verfügt.

Kapitel 63 (Gleichbehandlungsgrundsatz)

Alles Vorgenannte sollen die Amtmänner nicht als harte Zumutung auffassen. Sie sollen bemüht sein, dies in gleicher Weise, nicht um sie zu ärgern, von ihren Untergebenen zu verlangen. Denn alles, was jeder Mensch in seinem Haus oder auf seinen Gütern haben muss, das benötigen auch unsere Amtmänner für die Bewirtschaftung unserer Hofgüter.

Kapitel 64 (Bauweise und Bewaffnung der Kriegskarren)

Kriegskarren sollen festgefügt, aus wasserdichten Behältern bestehen, Verschlüsse mit Leder bezogen, dass kein Wasser eindringt und sie notfalls schwimmend Flüsse überqueren können ohne Beschädigung des Inhalts. Proviantkarren für den königl. Bedarf laden 12 Scheffel Mehl (farina) oder 12 Scheffel Wein (vinum). Jeder Karren führt einen Schild (scutum), eine Lanze (lanceam), einein Köcher (cucurum) einen Bogen (arcum) mit.

Kapitel 65 (Fischbesatz)

Verkauf der Fische aus den Weihern unter Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl vor Ort für die Versorung des Hofes mit Frischfisch. Erfolgt kein königl Besuch der Hofgüter, ist auch der Rest zu verkaufen und der Erlös unter den Einnahmen zu verbuchen.

Kapitel 66 (Meldung über Ziegen und Böcke)

Jährliche Rechnungslegung über den Verbleib von Ziegen (de capris) und Böcken (et hircis), deren Fellen und Hörnern. Abführung für die Hofhaltung des aus ihnen hergestellten fetten Salzfleisches (niusaltos crassos).

Kapitel 67 (Meldung freier Hufen und Bauern)

Meldung über unbesetzte Hufen und angenomme Bauern, die überzählig sind.

Kapitel 68 (Transportvorschriften für wertvolle Flüssigkeiten)

Bereithaltung guter, mit Eisenringen beschlagener Fässer (bonos barriclos ferro ligatos), die sich für Weinsendungen ins Feldlager oder an die Pfalz eigenen. Keine Anfertigung lederner Weinschläuche (buttes ex coriis).

Kapitel 69 (Wolfsjagd)

Jederzeitige Berichterstattung über Vorkommen und Häufigkeit von Wölfen (de lupis) und Nennung der Strecke eines jeden Jägers unter Einsendung der Felle als Beleg. Im Mai sollen die jungen Wölfe (lupellos) durch Gift (pulvero), Fangeisen (hamis), mittels Wolfsgruben (fossis) gejagt und mit Hunden (canibus) gehetzt werden.

|

| Liste der Pflanzen im Capitulare de villis vel curtis imperialibus | |||

| Nr. | Lat. Bezeichnung im Capitulare |

Lat. Name (Familie) | Deutscher Name |

| 1a | lilium | Iris germanica L. (Iridaceae) | Deutsche Schwertlilie |

| 1b | lilium | Lilium candidum L. (Liliaceae) | Madonnenlilie |

| 2 | rosas | Rosa canina L. (Rosaceae) | Hunds-Rose |

| 3 | fenigrecum | Trigonella foenum-graecum L. (Fabaceae) | Griechisch Heu |

| 4a | costum | Saussurea costus (Falc.) Lipschütz (Asteraceae) | Indische Kostuswurzel |

| 4b | costum | Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) | Frauenminze |

| 5 | salviam | Salvia officinalis L. (Fabaceae) | Garten-Salbei |

| 6 | rutam | Ruta graveolens L. (Rutaceae) | Weinraute |

| 7 | abrotanum | Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) | Eberraute |

| 8 | cucumeres | Cucumis sativum L. (Cucurbitaceae) | Gurke |

| 9 | pepones | Cucumis melo L. (Cucurbitaceae) | Zuckermelone |

| 10 | cucurbitas | Cucurbita lagenaria L. = Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. (Cucurbitaceae) | Flaschenkürbis |

| 11a | fasiolum | Vigna unguiculata (L.) Walp. (Fabaceae) | Kuhbohne |

| 11b | fasiolum | Dolichos lablab L. (Fabaceae) = D. purpureus (L.) Sweet | Helmbohne |

| 12 | ciminum | Cuminum cyminum L. (Apiaceae) | Kreuzkümmel |

| 13 | ros marinum | Rosmarinus officinalis L. (Fabaceae) | Rosmarin |

| 14 | careium | Carum carvi L. (Apiaceae) | Kümmel |

| 15 | cicerum italicum | Cicer arietinum L. (Fabaceae) | Kichererbse |

| 16 | squillam | Urginea maritima (L.) Baker (Hyacinthaceae) | Meerzwiebel |

| 17 | gladiolum | Gladiolus italicus Mill. (Iridaceae) | Siegwurz |

| 18a | dragantea | Polygonum bistorta L. (Polygonaceae) | Schlangen-Knöterich |

| 18b | dragantea | Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) | Estragon |

| 19 | anesum | Pimpinella anisum L. (Apiaceae) | Anis |

| 20a | coloquentidas | Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (Cucurbitaceae) | Koloquinte |

| 20b | coloquentidas | Bryonia alba L. (Cucurbitaceae) | Weiße Zaunrübe |

| 21a | solsequiam | Heliotropium europaeum L. (Boraginaceae) | Europäische Sonnenwende |

| 21b | solsequiam | Calendula officinalis L. (Asteraceae) | Ringelblume |

| 21c | solsequiam | Cichorium intybus (Asteraceae) | Gemeine Wegwarte |

| 22a | ameum | Ammi copticus L. = Trachyspermum ammi (L.) Sprague (Apiaceae) | Ammei |

| 22b | ameum | Meum athamanticum Jacq. (Apiaceae) | Bärwurz |

| 23 | silum | Laserpitium siler L. (Apiaceae) | Bergkümmel |

| 24a | lactucas | Lactuca sativa L. (Asteraceae) | Lattich |

| 24b | lactucas | Lactuca virosa L. (Asteraceae) | Giftlattich |

| 25 | git | Nigella sativa L. (Ranunculaceae) | Echter Schwarzkümmel |

| 26 | eruca alba | Eruca sativa Mill. (Brassicaceae) | Rauke |

| 27 | nasturtium | Nasturtium officinale R.Br. (Brassicaceae) | Brunnenkresse |

| 28 | parduna | Arctium lappa L. (Asteraceae) | Große Klette |

| 29 | puledium | Mentha pulegium L. (Lamiaceae) | Polei-Minze |

| 30a | olisatum | Angelica archangelica L. (Apiaceae) | Engelwurz |

| 30b | olisatum | Smyrnium olusatrum L. (Apiaceae) | Pferde-Eppich |

| 31 | petresilinum | Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill (Apiaceae) | Petersilie |

| 32 | apium | Apium graveolens L. (Apiaceae) | Sellerie |

| 33a | levisticum | Ligusticum mutellina (L.) Crantz (Apiaceae) | Mutterwurz |

| 33b | levisticum | Levisticum officinale W.D.J.Koch (Apiaceae) | Liebstöckel |

| 34 | savinam | Juniperus sabina L. (Cupressaceae) | Sadebaum |

| 35 | anetum | Anethum graveolens L. (Apiaceae) | Dill |

| 36 | fenicolum | Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae) | Fenchel |

| 37 | intubas | Cichorium intybus L. (Asteraceae) | Wegwarte |

| 38 | diptamnum | Dictamnus albus L. (Rutaceae) | Diptam |

| 39 | sinape | Sinapis alba L. (Brassicaceae) | Weißer Senf |

| 40 | satureiam | Satureja hortensis L. (Lamiaceae) | Bohnenkraut |

| 41 | sisimbrium | Mentha aquatica L. (Lamiaceae) | Wasser-Minze |

| 42 | mentam | Mentha spicata L. (Lamiaceae) | Ähren-Minze |

| 43 | mentastrum | Mentha longifolia L. (Lamiaceae) | Ross-Minze |

| 44 | tanazitam | Tanacetum vulgare L. (Asteraceae) | Rainfarn |

| 45 | neptam | Nepeta cataria L. (Lamiaceae) | Katzenminze |

| 46a | febrefugiam | Centaurium erythraea Rafn (Gentianaceae) | Echtes Tausendgüldenkraut |

| 46b | febrefugiam | Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. (Asteraceae) | Mutterkraut |

| 47 | papaver | Papaver somniferum‘ L. (Papaveraceae) | Schlafmohn |

| 48 | betas | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef (Chenopodiaceae) | Schnittmangold |

| 49 | vulgigina | Asarum europaeum L. (Aristolochiaceae) | Haselwurz |

| mismalvas | Sammelbegriff | ||

| 50 | altaea | Althaea officinalis L. (Malvaceae) | Echter Eibisch |

| 51 | malvas | Malva sylvstris L. (Malvaceae) | Wilde Malve |

| 52 | carvitas | Daucus carota L. (Apiaceae) | Möhre |

| 53 | pastenacas | Pastinaca sativa L. (Apiaceae) | Pastinak |

| 54 | adripias | Atriplex hortensis L. (Chenopodiaceae) | Gartenmelde |

| 55 | blidas | Amaranthus blitum L. (Chenopodiaceae) | Aufsteigender Fuchsschwanz |

| 56a | ravacaulos | Brassica rapa L. emend. Metzg. ssp. rapa (Brassicaceae) | Stoppelrübe |

| 56b | ravacaulos | Brassica oleracea L. convar. caulorapa (DC.) Alef. var. gongylodes (Brassicaceae) |

Kohlrabi |

| 57 | caulos | Brassica oleracea L. (Brassicaceae) | Kohl |

| 58a | uniones | Allium fistulosum L. (Alliaceae) | Winterzwiebel |

| 58b | uniones | Allium ursinum L. (Alliaceae) | Bärlauch |

| 59 | britlas | Allium schoenoprasum L. (Alliaceae) | Schnittlauch |

| 60 | porros | Allium porrum L. (Alliaceae) | Breitlauch |

| 61 | radices | Raphanus sativus L. var. niger (Brassicaceae) | Rettich |

| 62 | ascalonias | Allium cepa L. var. ascalonicum (Alliaceae) | Schalotte |

| 63 | cepas | Allium cepa L. var cepa (Alliaceae) | Küchenzwiebel |

| 64 | alia | Allium sativum L. (Alliaceae) | Knoblauch |

| 65 | warentiam | Rubia tinctorum L. (Rubiaceae) | Krapp |

| 66a | cardones | Dipsacus sativus (L.) Scholl. (Dipsacaceae) | Weber-Karde |

| 66b | cardones | Cynara cardunculus L. (Asteraceae) | Kardone |

| 67 | fabas maiores | Vicia faba L. (Fabaceae) | Saubohne |

| 68 | pisos Mauriscos | Pisum sativum L. (Fabaceae) | Erbse |

| 69 | coriandrum | Coriandrum sativum L. (Apiaceae) | Echter Koriander |

| 70 | cerfolium | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Apiaceae) | Garten-Kerbel |

| 71 | lacteridas | Euphorbia lathyrus L. (Euphorbiaceae) | Kreuzblättrige Wolfsmilch |

| 72 | sclareiam | Salvia sclarea L. (Lamiaceae) | Muskatellersalbei |

| 73 | Jovis barbam | Sempervivum tectorum L. (Crassulaceae) | Dach-Hauswurz |

|

Liste der Bäume im Capitulare de villis vel curtis imperialibus |

|||

| Nr. | Lat. Bezeichnung im Capitulare |

Lat. Name (Familie) | Deutscher Name |

| 74a | pomarios | div. Sorten Malus domestica Borkh. (Rosaceae) | Apfelbaum |

| 74b | pomarios | Citrus aurantium L. (Rutaceae) | Pomeranze, Bittere Orange |

| 76 | prunarios | Prunus domestica L. (Rosaceae) | Pflaumenbaum |

| 77 | sorbarios | Sorbus domestica Borkh. (Rosaceae) | Speierling |

| 78 | mespilarios | Mespilus germanica L. (Rosaceae) | Mispel |

| 79 | castanarios | Castanea sativa Mill. (Fagaceae) | Esskastanie |

| 80 | persicarios | Prunus persica (L.) Batsch (Rosaceae) | Pfirsich |

| 81 | cotoniarios | Cydonia oblonga Mill. (Rosaceae) | Quitte |

| 82 | avellanarios | Corylus avellana L. (Betulaceae) | Gemeine Hasel |

| 83 | amandalarios | Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb (Rosaceae) | Mandel |

| 84 | morarios | Morus nigra L. (Moraceae) | Schwarze Maulbeere |

| 85 | lauros | Laurus nobilis L. (Lauraceae) | Echter Lorbeer |

| 86 | pinos | Pinus pinea L. (Pinaceae) | Pinie |

| 87 | ficus | Ficus carica L. (Moraceae) | Feige |

| 88 | nucarios | Juglans regia L. (Juglandaceae) | Echter Walnussbaum |

| 89a | ceresarios | Prunus avium L. (Rosaceae) | Süßkirsche |

| 89b | ceresarios | Prunus cerasus‘ L. (Rosaceae) | Sauerkirsche |

| 90 | malorum nomina | Sortennamen d. Äpfel | Apfelsorten |

| a | gozmaringa | Gosmaringer | |

| b | geroldinga | Geroldinger | |

| c | crevedella | Krevedellen | |

| d | sperauca | Speieräpfel | |

Gebrauchsanweisung zum pfleglichen Umgang mit Natur in Neukölln

Capitulare de NBBR

(NBBR = Neukölln Britz Buckow Rudow)

Natur ist sowohl der Löwenzahn, der sich zwischen zwei Pflastersteinen breit macht, wie die Schafgarbe, die sich zwischen Gras und Schöllkraut ausbreitet. Es sind Pflanzen und Tiere, die sich dem städtischen Raum anpassen und es sind Menschen, die diesen Raum nach ihrer Vorstellung gestalten wollen.

Gestalten beinhaltet als oberste Prämisse: Leben und leben lassen !

In NBBR ist mit der Natur, – der pflanzlichen, tierischen und menschlichen – in den letzten 30 Jahren wenig pfleglich umgegangen worden, weshalb es an der Zeit ist einige Gebote aufzuschreiben, die das Zusammenleben erleichtern. Da die menschliche Evolution hinter anderen Entwicklungen hinterherhinkt und weil es für den Einzelnen nichts mehr zu erobern gibt, versucht er sich die „Natur“ untertan zu machen.

Hier braucht es einen Paradigmenwechsel. Die Integrationsbemühungen in NBBR sind vor allem deshalb gescheitert, weil es der hiesigen Politik meist an Respekt vor der menschlichen, tierischen und pflanzlichen Natur mangelte. Diesen Respekt vor Lebewesen aufzubauen, ist ein langer Weg und das Capitulare de NBBR kann als Wegweiser hierzu betrachtet werden.

Das Capitulare de NBBR soll, auch von Anderen, fortgeschrieben werden. In keinen Lebensraum wird so sehr eingegriffen, wie in den pflanzlichen, deshalb gilt das Hauptaugenmerk erst einmal den Pflanzen, dies ist dem Umstand geschuldet, dass, wenn sie in NBBR Wurzeln geschlagen haben, sie hier auch standorttreu sind.

Capitulare de NBBR

- Es ist geboten vor Menschen, Tieren und Pflanzen Respekt zu haben.

- Da Menschen gelernt haben, sich zu wehren, bringen Menschen primär Lebewesen Respekt entgegen, deren Lernfähigkeit anders geprägt ist.

- Tiere haben normalerweise einen ausgeprägten Fluchtinstinkt, sollte Mensch ihn gebrochen haben, ist Mensch für das Tier verantwortlich, es zu schützen, vorausgesetzt: Mensch wird nicht angegriffen.

- Pflanzen sind standortfest, also haben sie, außer chemischen Abwehrreaktionen, wenn sie zumindest darüber verfügen, keinerlei Schutzmechanismen. Folglich liegt es an uns Menschen, uns um sie zu kümmern und sie zu schützen.

- Es sollen keine Heilpflanzen mehr vernichtet werden.

- Es sollen keine Bäume, die zu den Heilpflanzen zählen und gesund sind, mehr gefällt werden.

- Es sollen weniger Giftpflanzen in öffentlichen Anlagen stehen.

- Es dürfen keinerlei Giftpflanzen auf Kinderspielplätzen neu eingesetzt werden.

- Die Bevölkerung wird flächendeckend über Giftpflanzen, deren Aussehen, deren giftige Teile und entsprechende Vergiftungs- merkmale, informiert.

- Wenn giftige Sträucher aus öffentlichen Anlagen entfernt werden, werden sie durch essbare Pflanzen ersetzt. Beispiel: Liguster raus und Himbeeren rein.

- Gefällte Bäume auf Grünflächen werden durch (Streu-)Obst-bäume ersetzt.

- Aus dem Holz gefällter oder beschnittener Bäume werden Stadtmöbel gefertigt oder es wird der Bevölkerung zur Ver-fügung gestellt, um z. Bsp. Einfriedungen von Baumscheiben o.ä. selber herzustellen.

- Streuobstwiesen werden kartiert.

- Essbare Pflanzen werden kartiert.

- Alle Karten werden allen Bürgern in NBBR zugänglich gemacht.

- Auf öffentlichen Freiflächen werden Besucher über dort ansässige Giftpflanzen, in mehreren Sprachen, z. B. durch Schautafeln, informiert.

- Es sollen mehr Flächen für die Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Wenn in Siedlungsanlagen öffentliche Gelder geflossen sind, herrscht ein Freizügigkeitsgebot und ein Abschottungs-verbot zum Beispiel: Richardplatz 3.

- Es sollen viel mehr Durchwegungen gepflegt werden.

- Relativ neue Anlagen, wie z. Bsp. die Andreas-Hermes-Siedlung, werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

- Es ist korrekt sich gegen frisch zugewanderte Neophyten zu wehren.

- Bevor Neophyten im Handel angeboten werden, soll überprüft werden, welche Wirkung sie auf die hiesige Botanik haben.

- Der TÜV vergibt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, nur mit dieser dürfen neue Pflanzen und bereits bekannte Neophyten, zum Verkauf angeboten werden.

- Alle die Pflanzen verkaufen (in Gärtnereien und in Blumenfachgeschäften, in Baumärkten oder in Supermärkten, Gartencentern oder in anderen Discountern), werden so fort- oder weitergebildet, dass sie beraten können, wie sich die Pflanzen vermehren und wie sie mit der vorhandenen Pflanzenwelt zusammenspielen.

- Jeder MAEer, der/die in Gartenbaubetrieben, beim Grünflächen-amt, in Baumschulen, in Parks, auf Friedhöfen, auf Schulhöfen oder auf dem Gelände der Bahn eingesetzt wird, bekommt während seiner Einarbeitung eine ausgiebige Einführung in die heimische Botanik und während der Maßnahme eine Weiter-bildung mit IHK-Prüfung, um den Erlaubnisschein für freiver-käufliche Arzneimittel zu erwerben.

- Anstatt einen kostenpflichtigen Tierpark in NBBR einzurichten, wird die Fläche zum Aufbau einer Nützlingsfarm genützt.

- Es soll in NBBR genauso wie am Landwehrkanal in Kreuzberg mit Kastanien und Miniermotten umgegangen werden.

- Gartenkolonien sollen ihren Ernteüberschuss nicht wegwerfen, sondern der Nachbarschaft zukommen lassen, ob als Spende an Schulküchen, Kitas, Seniorentagesstätten und Beratungsstellen. Oder der Ernteüberschuss wird gebündelt in „Hofläden“ zum Verkauf angeboten.

- Es soll beim Bezirksamt eine interaktive website geben, auf der BürgerInnen Naturbeobachtungen mitteilen können. Es soll dort verschiedene Kategorien geben. Z. Bsp.: eine wo auf Ver-schmutzungen auf Freiflächen aufmerksam gemacht werden kann, wo beschrieben werden kann, dass geschützte Pflanzen oder Tiere gesichtet wurden, wo über den Reifezustand der Früchte auf den Streuwiesen berichtet wird oder wo Standorte mit Giftpflanzen sind.

- Freiflächen, auf denen Pilze wachsen, vor allem essbare, werden nach erstem Erscheinen dieser Pilze, nicht mehr maschinell gemäht, um die Myzele zu schützen.

- Der Fischbestand in Gewässern von NBBR wird kartiert, regelmäßig beobachtet und gepflegt.

- Für heimische Singvögel werden mehr Nisthilfen zur Verfügung gestellt.

Es herrscht ein Entsiegelungsgebot und ein Versiegelungsverbot

Giftpflanzen Europas (Übersicht)

Diese Liste ist unvollständig, da es viele giftige Pflanzenarten gibt. Insgesamt gibt es in Mitteleuropa etwa 50 giftige Pflanzenfamilien mit zahlreichen Vertretern. Daher ist die Abwesenheit einer Pflanze von dieser Liste kein Hinweis auf ihre Ungefähr-lichkeit.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Reaktion des Organismus immer von der Menge des Giftstoffes, der Konstitution des Individuums und teilweise auch von der genetischen Veranlagung abhängen kann. Die Angaben der Giftigkeit, wie sie in der Fachliteratur üblich sind, sind grobe Klassifizierungen über durchschnittlichen Giftgehalt und erfahrungsgemäßer Schwere der vorkommenden Vergiftungsfälle (in Bezug auf typische zu sich genommenen Dosis). Auch als gering giftig eingestufte Pflanzen können in Einzelfällen zu schweren Vergiftungen führen.

Die Auflistung ist nicht vollständig und muss regelmäßig ergänzt werden.

| Pflanze | Einstufung | Giftige Teile | Wichtigste Wirkstoffe | Folgen der Vergiftung |

| Alpenveilchen (Cyclamen spp.) | giftig | Blätter, Knolle | Cyclamin (Saponin) | Krämpfe, Schwindel, Kreislaufstörungen |

| Aprikose, Marille (Prunus armeniaca) | Samen | Amygdalin (cyanogenes Glykosid) | Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Krämpfe, Ohnmacht (Cyanidvergiftung) | |

| Aubergine (Solanum melongena) | grüne Teile, unreife Früchte | Solanin, Nikotin (Alkaloide) | Durchfall, Atemlähmung | |

| Bärenklau (Heracleum spp.) | giftig | Kontakt: alle Pflanzenteile | Furanocumarine | Rötung, Blasen, Juckreiz, Verbrennungen ersten bis zweiten Grades (Photodermatitis) |

| Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Hyoscyamin (Alkaloid) | Herzbeschwerden, Halluzinationen |

| Blauregen, Glyzinie (Wisteria sinensis) | giftig | Samen, Hülsen | Wisteria-Lectin | Verdauungsstörungen, Kreislaufbeschwerden |

| Brechnuss (Strychnos nux-vomica) | sehr giftig | alle Pflanzenteile, vor allem Samen | Strychnin (Alkaloid) | Tod durch Atemlähmung |

| Brunfelsia (Brunfelsia pauciflora) | Wurzel | Scopoletin (Cumarine) | Atemlähmung | |

| Buchsbaum (Buxus sempervirens) | gering giftig – giftig | alle Pflanzenteile, vor allem Blätter | Cyclobuxin D (Alkaloid) | Erbrechen, Krämpfe, Tod |

| Christrose (Helleborus niger) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Hellebrigenin (Bufadienolid) | Herzbeschwerden |

| Dieffenbachien (Dieffenbachia spp.) | grüne Teile, vor allem Pflanzensaft | Kalziumoxalatkristalle | Hautreizung, Herzrhythmusstörungen bei oraler Einnahme | |

| Efeu (Hedera helix) | gering giftig – giftig | alle Pflanzenteile | alpha-Hederin (Saponin) | in geringer Konzentration auch Heilwirkung, bei hoher Dosierung Magenbeschwerden, Fieber |

| Eiben (Taxus baccata) | giftig – sehr giftig | Kern der Beere, Blattwerk, Rinde, Holz | Taxin (Alkaloid) | Bewusstseinsstörungen, Kreislaufkollaps, Atemlähmung |

| Einbeere (Paris quadrifolia) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Pennogenin (Saponin) | Nierenschäden, ZNS-Störungen, tödlich |

| Engelstrompete (Brugmansia spp.) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Scopolamin, Hyoscyamin (Alkaloide) | Bewusstseinsstörungen, Sedierung, Tod durch Herzversagen |

| Eisenhut (Aconitum napellus) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Aconitin (Alkaloid) | Unterkühlung, Herz-/Atemlähmung, Krämpfe, Tod |

| Fingerhut, Roter (Digitalis purpurea) | giftig – sehr giftig | Blätter | Digitoxin (Cardenolid) | Herzrhythmusstörungen |

| Gartenbohne (Phaseolus vulgaris) | sehr giftig | rohe Bohnenhülsen und ihre Samen | Phasin (Lectin) | Erbrechen, Fieber, Krampfanfälle und Schock |

| Gefleckter Schierling (Conium maculatum) | sehr giftig | alle Pflanzenteile, vor allem Samen | Coniin (Alkaloid) | Lähmung bis Atemstillstand |

| Goldlack (Erysimum cheiri) | alle Pflanzenteile, vor allem Samen | Cheirotoxin (Herzglykosid) | Hautreizung, Herzrhythmusstörungen | |

| Goldregen (Laburnum anagyroides) | giftig – sehr giftig | alle Pflanzenteile, vor allem Samen | Cytisin (Alkaloid) | Lähmung bis Atemstillstand |

| Hahnenfuß, diverse (Ranunculus spp.) | gering giftig – giftig | alle Pflanzenteile | Protoanemonin (Lacton) | Verdauungsstörungen |

| Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) | sehr giftig | alle Pflanzenteile, vor allem Samen | Colchicin (Alkaloid) | Übelkeit, Tod durch zentrale Atemlähmung (20-40 mg) |

| Holunder (Sambucus spp.) | Beeren (roh), Blätter, Triebe, Rinde | Sambunigrin (cyanogenes Glykosid) | Brechreiz | |

| Hundspetersilie (Aethusa cynapium) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Aethusin (Polyin) | Tod |

| Hyazinthe (Hyacinthus orientalis) | gering giftig | Zwiebel | Oxalsäure | Brechreiz |

| Ignatius-Brechnuss (Strychnos ignatii) | Samen | Strychnin, Brucin (Alkaloide) | Atemnot, Krämpfe | |

| Iris (Iris spp.) | Stängelteil im Boden | 16-Hydroxyiridal (Diterpen) | Verdauungsstörungen | |

| Kartoffel (Solanum tuberosum) | giftig | alle Pflanzenteile über der Erde, grüne Knollen | Solanin (Alkaloid) | Durchfall, Atemlähmung |

| Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) | giftig | Blätter, Samenkern | Amygdalin (Cyanogenes Glykosid) | Bauchschmerzen, Übelkeit |

| Maiglöckchen (Convallaria majalis) | gering giftig – giftig | Blätter, Blüten | Convallatoxin (Cardenolid) | Herzrhythmusstörungen |

| Stinkende Nieswurz (Helleborus foetidus) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Protoanemonin | Übelkeit, Krämpfe |

| Ongaonga (Urtica ferox) | Kontakt: Blätter | ? (Cardenolid) | Brennreiz mit Rötungen und Blasen, Nervenstörungen | |

| Oleander (Nerium oleander) | giftig | Blätter, Zweige | Oleandrin (Cardenolid) | Verdauungsstörungen |

| Rhabarber (Rheum rhabarbarum) | Blattspreite | Oxalsäure, Anthrachinon | Krämpfe, Nierenstörungen | |

| Rhododendron (Rhododendron spp.) | giftig | alle Pflanzenteile | Andromedotoxin (Diterpen) | Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Krämpfe |

| Rittersporn (Delphinium elatum) | alle Pflanzenteile | Elatin (Alkaloid) | Verdauungsstörungen | |

| Ruhmeskrone (Gloriosa superba) | alle Pflanzenteile | Colchicin (Alkaloid) | Übelkeit, Atemlähmung | |

| Schellenbaum, Karibischer Oleander (Thevetia peruviana) | alle Pflanzenteile | Thevetin (Cardenolid) | Hautreizungen, Bewusstseinsstörungen | |

| Nachtschatten, Schwarzer (Solanum nigrum) und Bittersüßer (Solanum dulcamara) | gering giftig – giftig | alle Pflanzenteile, vor allem unreife Früchte | Solasodin, Soladulcidin, Tomatidenol (Alkaloide) | Erbrechen, Durchfall, Lähmung bis hin zur Atemlähmung |

| Seidelbast (Daphne mezereum) | sehr giftig | Beeren | Mezerin (Orthoester) | Übelkeit, Erbrechen, Herz-Kreislaufstörungen |

| Stechapfel (Datura stramonium) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Atropin, Scopolamin (Alkaloide) | Fieber, Bewusstseinsstörungen, Halluzinationen |

| Taumel-Kälberkropf (Chaerophyllum temulum) | grüne Teile, auch als Heu | Falcarinol (Polyin) | Lähmung | |

| Tollkirsche (Atropa belladonna) | sehr giftig | alle Pflanzenteile, vor allem Beeren | Atropin (Alkaloid) | Halluzinationen, Tobsucht, Schüttelkrämpfe |

| Tomate, Paradeiser (Solanum lycopersicum) | sehr giftig | grüne Teile, unreife Früchte | Solanin | Durchfalltod, Atemlähmung |

| Wasserschierling (Cicuta virosa) | sehr giftig | alle Pflanzenteile | Cicutoxin (Polyin) | Übelkeit, Brechreiz, Krampfanfälle |

| Weißer Germer (Veratrum album) | alle Pflanzenteile, vor allem Wurzel | Protoveratrin, Germerin (Alkaloide) | Erbrechen, Durchfall, Krämpfe, Atemnot | |

| Wunderbaum (Ricinus communis) | sehr giftig | Samen | Rizin (Lectin) | Übelkeit, Fieber, Herzrhythmusstörungen, Tod |

Giftinformationszentrale, Bonn.

Nachwort

Im 9. Jahrhundert hat Karl der Große das „Capitulare de Villis“ (CdV) erlassen. In diesem Regelwerk steht, wie und womit seine Lehen bestellt werden sollen, wie und welches Vieh gehalten werden soll, welches Wild gejagt werden darf, wie und wann, wer Recht sprechen darf, wie Wein gekeltert wird usw..

Es war eine vorfeudalistische Zeit. D.h. es gab noch keine Leibeigenschaften, wie im späteren Mittelalter.

Das <CdV> enthält 70 Kapitel und im Letzten werden 73 Pflanzen und 16 Gehölze beschrieben, die angepflanzt werden sollen. Karl’s Bruder regierte in Südfrankreich und so erklärt es sich, dass einige mediterrane Pflanzen mit aufgeführt sind.

Karl der Große konnte das CdV nur deshalb erlassen, weil er ein gebildeter Mensch war, der in den 7 freien Künsten (artes liberales) unterwiesen worden war. Das waren: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie + Musik.

Dass Teile dieser 7 freien Künste als Philosophie (wörtlich: Freund der Weisheit) bezeichnet wurden, kam erst viel später. Vorher im ausgehenden Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit mündete diese umfassende Vorbildung anfangs in ein Studium der Juristerei oder der Mathematik. Als man anfing die weisen Frauen zu massakrieren, kam die Medizin hinzu. Und danach auch noch die Theologie.

…und heute werden in sündhaft, teuren „private colleges“ in den USA wieder Leute in den angeblich „7 freien Künsten“ unterrichtet, mit der Ausrichtung auf die Studiengänge: Jura, Medizin und BWL. BWL hat Theologie abgelöst!

Zurück zu Karl dem Großen. Natürlich war auch er darauf bedacht, dass Kanonenfutter erzeugt werden musste, aber er wusste auch schon, dass „Essen die stärkste Droge der Natur ist.“ Also verordnete er: Alles, was der Gesundheit des Menschen dient, anbauen zu lassen.

Das würde für heute bedeuten: Wir nehmen die öffentlichen Flächen in unseren Besitz, wir vergesellschaften sie und sähen und pflanzen das, was uns einerseits versorgt und warten gespannt darauf, wozu die Natur noch Lust hat, es uns anzubieten. Dies nutzt uns und der Umwelt, denn wenn Wiesen und Felder –öden Rasen ersetzen, entwickelt sich automatisch Artenvielfalt. Die Nutzbarkeit dieser Flächen wäre auch für jeden im Vorübergehen erfahrbar, weil sie flüchtige, sinnliche Erlebnisse bereithält, für Groß und Klein.

Vieles ist über die Jahrhunderte hinweg fehl interpretiert, umgewertet oder umgedeutet worden.

„Natur bezeichnet alles, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. Der Begriff wird jedoch in verschiedenen Gesellschaften und oft auch innerhalb einer Gesellschaft unterschiedlich und teilweise widersprüchlich verwendet. In westlichen Kulturkreisen wird mit Natur im Allgemeinen das bezeichnet, was nicht vom Menschen geschaffen wurde.

Ob der Mensch selbst zur Natur gehört oder nicht, ist bereits nicht mehr gesellschaftlicher Konsens. Natur ist nach einer verbreiteten Auffassung das Gegenteil von Kultur. Andere Auffassungen sprechen vom Menschen und außermenschlicher Natur, um auszudrücken, dass Menschen Teil der Natur sind. Der Naturbegriff beginnt dann, sich dem Begriff Umwelt anzunähern.“ *Wikipedia

Kultur kommt aus dem Lateinischen von colere = pflegen, hegen, anbauen. Ursprünglich bedeutete es, dass der Boden den menschlichen Bedürfnissen dienstbar gemacht wird. Cicero verwendet den Begriff erstmals als Bildungspflege.

Da war schon einiges verändert worden oder auf der Strecke geblieben, denn im griechischen, wo Kultur „politismos“ heißt, bedeutet es außerdem: bebauen, kultivieren und züchten. Politis ist im Griechischen <der Bürger> und die Verwandtschaft mit dem Wort Politismos, erschließt sich auch denen, die nicht griechisch sprechen.

Erst im 18.ten Jahrhundert wird Kunst und Kultur gleichgesetzt.

Bei Tier- und Pflanzengattungen bedeutet gemein, dass diese Spezie die Bekannteste ihrer Art ist. Die Gemeine gilt als die Urform des Parlamentarismus.

Was ist heute aber noch in der Hand der Allgemeinheit?

Gebt uns Raum und Zeit und ein Einkommen zum Auskommen und hört auf uns zu schurigeln.

Holen wir uns die öffentlichen Räume und gestalten wir sie selbst oder lassen wir sie durch die Natur gestalten. Lasst uns unsere Umwelt selbst bebauen und gestalten und lasst uns deutlich machen, wenn Politik es ernst meint mit der Partizipation des Einzelnen am Allgemeineigentum, dass wir einen anderen Plan haben, als verbeamtete Städtebauer. Unsere Vorstellungen von Lebensqualität in der Stadt, wie auch auf dem Land wird sich anders entwickeln, als die uns bislang vorgekauten, angeblichen Notwendigkeiten von Flurbereinigern und Straßenbegradigern, denen Baumscheibenbepflanzungsverordnungen wichtiger sind, als Artenvielfalts-erhaltung. Dieses Zurückholen öffentlichen Raums kann uns vielleicht auch vor noch mehr Gentrifizierung schützen.

Eva Willig